Le mot Palestine est attesté dans différentes langues depuis l’Antiquité. Région aux frontières mal délimitées, la « Palestine » se situerait le long du Jourdain, entre la mer Méditerranée et l’actuelle Jordanie, couvrant approximativement le territoire de la terre de Canaan de l’âge biblique. Rebaptisée « Terre sainte » par les Croisés au bas Moyen Âge, la région ne fut plus que rarement qualifiée par la suite de « Palestine » par ses occupants, jusqu’au début du XXe siècle.

Dans ce cas, comment comprendre l’usage ethnico-politico-religieux qui en est fait aujourd’hui ? Pour percer le mystère de cet usage abusif, il convient de revenir aux origines du nom. Associé à l’ethnonyme Philistin, un peuple ultramarin antique qui colonisa le Proche-Orient au premier millénaire avant l’è.c., le terme « Palestine » semble aujourd’hui ne faire aucun débat parmi les pourfendeurs d’Israël, qui accusent les Juifs d’avoir colonisé au XXe siècle une terre étrangère. À en croire la Bible, les conflits entre les premiers Israélites et les « Pelishtîm » (les Peleset ou Poulasti des Egyptiens) remontent pourtant à des temps immémoriaux ((( Cf. Gn 10,14 ; 21,32 ; 21,34 ; 26,1-14 ; Ex 13,17 ; 15,14 ; 23,31. ))). Habitant le sud de la bande côtière du Levant (entre le Sinaï et Ashkelon), ce « Peuple de la mer » aurait été l’un des ennemis récurrents à l’époque de Samson (Juges 10, 13, 15…) et des premiers souverains bibliques Saül et David (I Samuel 17). Même si le terme « Palestine » fut occasionnellement utilisé par des auteurs antiques comme l’historien grec Hérodote (Vᵉ siècle av. l’è.c.) et le philosophe juif Philon d’Alexandrie (Iᵉʳ siècle) comme un synonyme de Canaan, la région fut néanmoins le plus souvent associée à la Syrie dans l’Antiquité. À l’époque romaine, le terme de « Judée » est également connu et utilisé par les auteurs.

Shekel daté de l’an III de la première révolte juive, v. 66-69 de l’è.c.À l’avers, l’inscription en alphabet paléo-hébraïque “shekel d’Israël” ;au revers, la mention “Jérusalem la Sainte”. © Hendin 662.

Bar Kokhba : une malédiction pour le peuple juif ?

La deuxième révolte juive (132-135) menée par Bar Kokhba, un guerrier malencontreusement assimilé par le maître de la Mishna, Rabbi Akiva, au Mashiah (le Messie annoncé par les prophètes), aboutit à l’expulsion des Juifs de Jérusalem ainsi que d’une majorité des villes de la côte. L’empereur romain Hadrien, soucieux d’anéantir le sentiment national juif, crée une nouvelle dénomination – Syria Palaestina – dans l’espoir de noyer le reliquat de croyants monothéistes de la région dans un ensemble païen plus large. La Ville sainte des Juifs – dont le Temple a été détruit deux générations plus tôt par Titus (70 apr. l’è.c.) est dorénavant requalifiée Aelia Capitolina, en hommage à la famille d’Hadrien et au dieu romain Apollon.

La mosaïque de la synagogue de Gaza (VIe s. de l’è.c.) telle qu’elle fut découverte par les archéologues égyptiens en 1965.

Le nom du roi David figure à côté d’un personnage jouant de la lyre.

Crédit https://biblelandpictures.com

Cette appellation, vide de signification historique – puisque les Philistins ont alors disparu de toute littérature depuis plusieurs siècles –, va connaître une certaine postérité à l’époque tardo-antique et byzantine, lorsque la région est divisée en trois Palestines, avec respectivement Césarée pour capitale pour la Palaestina Prima (qui comprend notamment la Pérée, i.e. le nord de l’actuelle Jordanie), Scythopolis pour la Secunda et Pétra (aujourd’hui dans le sud jordanien) pour la Tertia.

Si la division de la région varie légèrement après la conquête du Levant par les Arabo-musulmans dans les années 630, le nom de Palestine, lui, est conservé. Filastîn sert à présent à désigner la bande de terre courant du Sinaï à Akko (la Saint-Jean d’Acre des futurs Croisés). L’appellation, désormais bien implantée dans le langage administratif, laisse néanmoins place à une nomenclature sacrée lorsque la région retombe entre des mains chrétiennes après le XIe siècle. Les archives de la fin du Moyen Âge parlent ainsi de « royaume chrétien de Jérusalem » ou de « royaume latin de Jérusalem », la ville reprenant dorénavant son nom juif d’origine biblique.

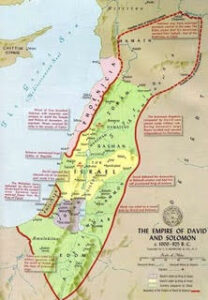

“L’Empire de David et Salomon” au Xe s. av. l’è.c.

© C.S. Hammond & co, NY

La naissance d’un mythe

Bien que la « Palestine » ne forme aucune entité administrative distincte de la « Syrie » sous les Mamelouks (XIIIe-XVIe s.), puis les Ottomans (XVIe-XXe s.), la Palestine est aujourd’hui considérée comme une région ayant le qualificatif d’État-nation, tel que défini par les grands penseurs du XIXe siècle, à savoir le regroupement d’une population ayant une histoire, une langue et des traditions singulières et, surtout, une aspiration identitaire à former une société unie autour de valeurs communes. Qu’en est-il dans les faits ?

Quatre siècles d’histoire ottomane ont suffi à abolir des distinctions culturelles réelles, s’il en fut. De 1517 – date du passage de la région sous le giron ottoman –, à 1918, la Palestine fut englobée à la « province de Damas » (Dimashq al-Shâm), gouvernée depuis Istanbul et assujettie aux réglementations turques. La langue parlée par l’ensemble de la région, incluant également l’actuel Liban, est qualifiée par les linguistes d’« arabe syro-libanais ». S’il est avéré que certains textes de l’administration ottomane font, à l’époque, une distinction entre la bande côtière, appelée Arz-i Filistîn, pour désigner la zone située entre la Méditerranée et le Jourdain, il n’en demeure pas moins que la population n’a rien d’homogène ni de différent des peuples qui nomadisent dans les contrées avoisinantes. Des Capitulations, acquises de haute lutte par les royaumes chrétiens d’Occident, garantissent alors une certaine protection aux chrétiens qui ont maintenu une présence dans le Levant depuis l’époque des croisades. Jérusalem, à majorité juive à l’Époque moderne, possède un grand rabbin – le Rishon Letzion – à partir du XVIIe siècle, et de nombreuses villes comptent des populations mixtes, où les trois monothéismes se côtoient en relativement bonne intelligence.

Une terre de misère

Au cœur de la politique ottomane jusqu’à la conquête par les Turcs de la Roumélie (la Turquie d’Europe), la Palestine passe au second plan après le XVIe siècle et décline de façon rapide jusqu’au début du XIXe, perdant la moitié de ses habitants au cours de l’Époque moderne. Malgré les affres, quatre grandes communautés juives y subsistent. On les appelle « les villes saintes du Vieux Yishouv ». Jérusalem et Hébron, en vertu de leur poids spirituel dans la tradition juive – la première étant le siège du Temple de Salomon, la seconde le lieu de repos des patriarches (Kever haMakhpélah) –, mais également Safed « la kabbaliste », qui s’est développée avec la venue de grands maîtres sépharades dans la seconde moitié du XVIe siècle, enfin, Tibériade, au bord du lac éponyme. On retrouve, à la même époque, des cohortes de Juifs miséreux dans des villes de moindre importance, soucieux de vivre sur la terre de leurs ancêtres, malgré la pauvreté qui y règne, parmi eux, des « craignant Dieu » (Harédim), originaires de l’espace germanique et d’Europe orientale, qui rejoignent la Terre sainte à l’Époque moderne pour hâter – dans le sillage du Baal Chem Tov au XVIIIe siècle -, la venue des temps messianiques. Dans son ouvrage Israël en Palestine : les Juifs en Terre sainte au XIXe siècle à travers les écrits des voyageurs (2021), Hervé David Nahum offre une anthologie qui permet de cerner la vie et le profil des Juifs avant l’époque du sionisme moderne. La Palestine y apparaît misérable, dépeuplée, exsangue pour sa campagne et peu dynamique pour ses villes. Il faut ainsi attendre le passage de Napoléon pour que le Levant connaisse un réveil salvateur. Le contact avec l’Occident encourageant alors certains Juifs d’Europe à s’y rendre en séjour ou pour y vivre. Terre d’évangélisation pour de nombreux Anglais et Allemands, le protestantisme s’y répand également parmi les plus pauvres, oublieux de leur patrimoine en échange d’une maigre pitance.

Le Sionisme et l’afflux massif de Juifs industrieux

Au début des années 1880, quand est projeté le retour des exilés de Sion, la Palestine ottomane compte un peu moins de 500 000 habitants. Des immigrants juifs arrivent par milliers, fuyant les pogroms d’Europe orientale et l’antisémitisme de certaines provinces musulmanes (Turkestan, Yémen…). Dotés pour certains de machines modernes, ou à défaut d’une volonté d’acier de développer la terre de leurs fantasmes, ces Juifs – en majorité pauvres, mais soutenus par de riches philanthropes comme Edmond de Rothschild – achètent à prix d’or des terres aux Arabes de la région et les développent à marche forcée. C’est dans ce contexte que naissent les premiers kibboutz, ces villages collectivistes d’influence socialiste où chacun arrive avec ce qu’il a de mieux à offrir.

Vin de table rouge de Rishon LeZion, en Palestine ottomane.

Étiquette de vin, 1910.

Conscient du péril pour la présence musulmane sur place, le gouvernement ottoman met rapidement un frein à cette immigration de masse et impose des restrictions à la vente des terres aux Juifs. Là encore, la région appelée « Palestine » reste indéterminée dans ses contours, deux des trois districts qui la composent (ceux d’Acre et de Balqa) appartenant au wilayet de Beyrouth, aujourd’hui au Liban.

L’émergence d’un nationalisme arabe

L’effondrement de l’Empire ottoman après la Première Guerre mondiale est accompagné d’une vague d’espoir chez les Arabes qui ont négocié leur indépendance avec l’agent de liaison britannique, Lawrence d’Arabie, et chez les Juifs qui aspirent à créer un « foyer national », conformément aux promesses de la Déclaration Balfour (1917). Rapidement, les deux projets nationaux antagonistes conduisent à des affrontements violents (lors du massacre d’Hébron, une centaine de Juifs sont pris pour cibles par les émeutiers) et des organisations paramilitaires se forment de part et d’autre. L’émigration juive se poursuivra néanmoins à un rythme rapide jusqu’en 1948, permettant aux Juifs de passer d’un ratio d’un pour dix à un pour deux (55 000 en 1917 à 600 000 en 1948) dans les trois décennies qui précèdent la création de l’État hébreu.

La Palestine reconnue comme un Etat juif, avec pour capitale Jérusalem.

Dictionnaire Larousse, 1925.

La suite est connue. La partition de la Palestine mandataire (1929-1946) proposée par l’ONU en 1947 sera rejetée par les Pays arabes et aboutira à une série de conflits sans fin, alimentant le nationalisme régional, bientôt qualifié de « palestinien » à partir des années 1960.